他オブジェクトに“正しく”アクセスする:GameObject.FindとGetComponent使いこなしガイド

本記事は、シーン内の別オブジェクトへ安全かつ効率よくアクセスする方法を、GameDirector と car_0 の実例で解説します。GameObject.Find と GetComponent の使い分け、キャッシュ化、Inspector参照への置換まで、現場で通用する手順を短く要点整理。名前変更や同名衝突、非アクティブ未検出、毎フレーム取得のコストといった落とし穴も具体策で回避します。

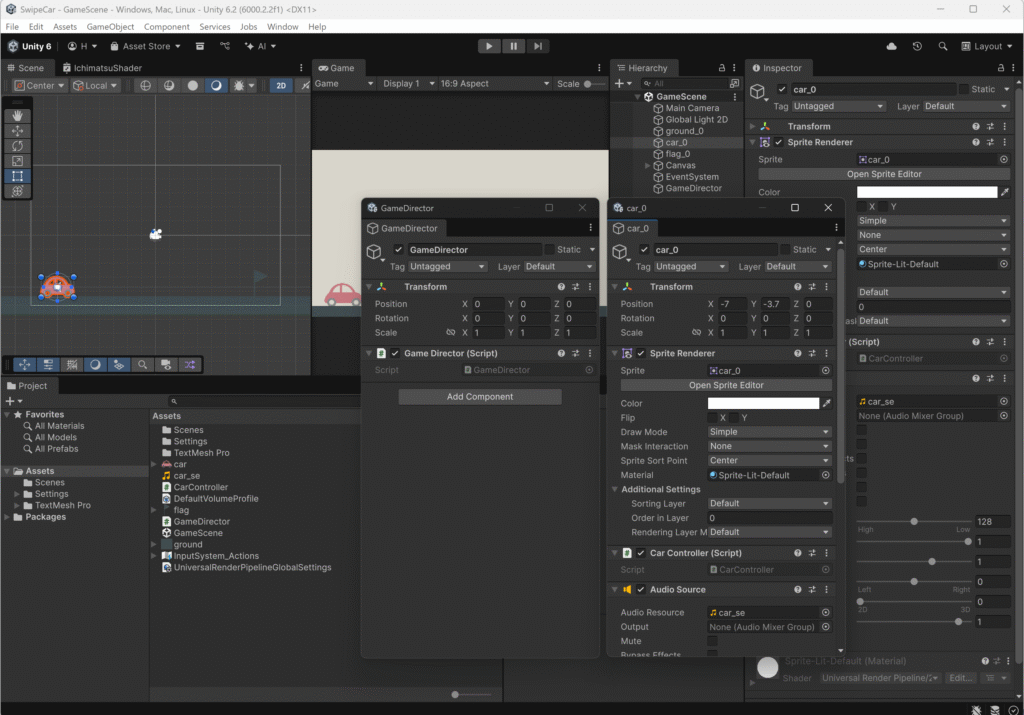

シーン構成とInspector:GameDirector と car_0

添付キャプチャでは、ゲームオブジェクトを右クリックして、Properties(メニューの一番下)を選択した画面です。ゲームオブジェクトは2つ選択しています。

中央に GameDirector、右に car_0 のインスペクターがあります。car_0 には SpriteRenderer / CarController / AudioSource が付いており、GameDirector はシーン全体を管理する監督役です。下記のスクリプトは、この2つ(と UI テキスト distance)の距離を表示します。

using UnityEngine;

using TMPro; // TextMeshProを使うために必要!

public class GameDirector : MonoBehaviour

{

GameObject car;

GameObject flag;

GameObject distance;

void Start()

{

this.car = GameObject.Find("car_0");

this.flag = GameObject.Find("flag_0");

this.distance = GameObject.Find("distance");

}

void Update()

{

float length = this.flag.transform.position.x - this.car.transform.position.x;

this.distance.GetComponent<TextMeshProUGUI>().text = "Distance:" + length.ToString("F2") + "m";

}

}GameObject.Find(“名前") とは

- シーン上の“アクティブな”ゲームオブジェクトを「名前」で検索し、最初に見つかった1件を返します。

- 失敗時は null。非アクティブや同名が複数あると期待外の結果に。

- 重い処理なので、Update など毎フレームで呼ばないこと。起動時1回に限定。

本例では car_0 / flag_0 / distance を Start で1度だけ検索してキャッシュしています。

右のインスペクターの Name: car_0 と一致しているため見つかります。

代替の探索API(用途で使い分け)

- GameObject.FindWithTag(“Player"):同名衝突を避けやすい(事前に Tag 設定が必要)。

- transform.Find(“Child/Path"):自分の子階層だけをパスで検索(プレハブ内で有効)。

- FindFirstObjectByType<T>()(Unity 2023+):型で1件取得(既定は非アクティブ除外)。

GetComponent<T>() とは

- “そのゲームオブジェクトに付いている”コンポーネント T を取得します。

- 代表例:GetComponent<Rigidbody2D>()、GetComponent<AudioSource>()、UIなら GetComponent<TextMeshProUGUI>()。

- これも毎フレーム連呼せず、一度取得してフィールドに保持(キャッシュ)するのが原則。

本例の distance.GetComponent<TextMeshProUGUI>() は 毎フレーム呼ばれています。

UI 更新が重くなる可能性があるので 起動時に一度だけ取得してキャッシュしましょう。

改善版(キャッシュ & 例外に強く)

1) 既存構成を活かして最小修正

using UnityEngine;

using TMPro;

public class GameDirector : MonoBehaviour

{

Transform car, flag;

TMP_Text distanceText;

void Awake()

{

car = GameObject.Find("car_0")?.transform;

flag = GameObject.Find("flag_0")?.transform;

distanceText = GameObject.Find("distance")?.GetComponent<TMP_Text>();

if (!car || !flag || !distanceText)

Debug.LogError("[GameDirector] 参照の解決に失敗。名前/アクティブ状態を確認してください。", this);

}

void Update()

{

float length = flag.position.x - car.position.x;

distanceText.SetText($"Distance: {length:F2}m"); // 文字列連結よりGCが少ない

}

}- GameObject.Find(“car_0")

シーン内のアクティブなゲームオブジェクトを名前で検索し、最初に見つかった1件を返します。※非アクティブは見つからない/同名が複数あるとどれが返るか不定/コストが高いので Awake/Startで1回だけが原則。 - ?.(null 条件演算子)

左側が null なら以降を実行せずに null を返す安全装置。ここでは、オブジェクトが見つからなかった場合でも NullReferenceException を避けて car に null を代入します。 - .transform

見つかった GameObject の Transform コンポーネントを取得します。よって car の型は Transform(見つからなければ null)。

併せてやるべきこと(実務)

car = GameObject.Find("car_0")?.transform;

if (!car)

Debug.LogError("car_0 が見つかりません。名前/アクティブ状態を確認してください。", this);- 参照はキャッシュして Update で再検索しない。

- 本番は Inspector 参照([SerializeField] Transform car; にドラッグ) か Tag 検索の方が堅牢。

例:car = GameObject.FindWithTag(“Player")?.transform;

if (!car) は 「car が無効(存在しない)なら」 を意味します。ポイントは次の4つです。

- ! は論理否定

- 条件が false なら true に、true なら false に反転します。

- Unity 特有の “存在チェック”

- car は Transform(= UnityEngine.Object 派生)。

- Unity は UnityEngine.Object に 暗黙の bool 変換と == null 演算子のオーバーロードを持ち、

- 見つからなかった(null)

- 破棄された(実体は消えている “擬似 null”)のどちらでも 「偽(= 不存在)」 と評価されます。

- つまり if (!car) は if (car == null) と実質同義で、Destroy 後も検出できます。

- 使いどころ(ガード節)

car = GameObject.Find("car_0")?.transform;

if (!car)

{

Debug.LogError("car_0 が見つかりません。名前/アクティブ状態を確認してください。", this);

return; // 以降の処理を中断

}- 早めに抜けて NRE(NullReferenceException)を防ぎます。flag や distanceText にも同様のチェックを。

- 注意点

- アクティブ/非アクティブ判定ではありません。 存在チェックのみです。アクティブ状態は car.gameObject.activeInHierarchy などで確認します。

- 純粋な C# クラス(UnityEngine.Object 非継承)には暗黙の bool 変換が無いので if (!obj) は使えません。その場合は if (obj == null) を使います。

結論:Unity の Transform/GameObject などに対しては、if (!car) でも if (car == null) でもOK。

授業やチーム規約で“明示的”を好むなら if (car == null)、Unity流の慣用なら if (!car) を選ぶと良いです。

using UnityEngine;

using TMPro;

public class GameDirector : MonoBehaviour

{

Transform car, flag;

TMP_Text distanceText;

void Awake()

{

GameObject carObj = GameObject.Find("car_0");

GameObject flagObj = GameObject.Find("flag_0");

GameObject distanceObj = GameObject.Find("distance");

if (carObj == null || flagObj == null || distanceObj == null)

{

Debug.LogError("[GameDirector] 参照の解決に失敗。名前/アクティブ状態を確認してください。", this);

return;

}

car = carObj.transform;

flag = flagObj.transform;

distanceText = distanceObj.GetComponent<TMP_Text>();

if (distanceText == null)

{

Debug.LogError("[GameDirector] TMP_Text コンポーネントが見つかりません。", this);

}

}

void Update()

{

if (car == null || flag == null || distanceText == null)

return;

float length = flag.position.x - car.position.x;

distanceText.SetText($"Distance: {(float)length:F2}m"); // 文字列連結よりGCが少ない

}

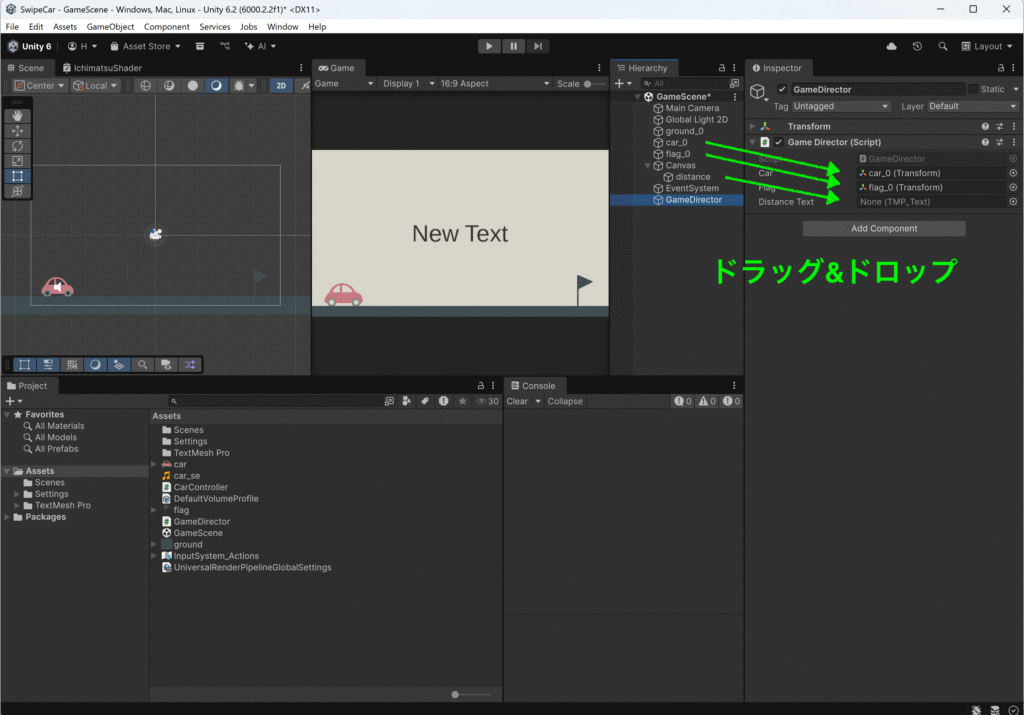

}2) 推奨:Inspector 参照で“文字列依存”を排除

(キャプチャのようにインスペクターでドラッグ&ドロップ)

public class GameDirector : MonoBehaviour

{

[SerializeField] Transform car; // car_0 をドラッグ

[SerializeField] Transform flag; // flag_0 をドラッグ

[SerializeField] TMP_Text distanceText; // distance (TextMeshProUGUI) をドラッグ

void Awake()

{

if (!car || !flag || !distanceText)

Debug.LogError("[GameDirector] 参照が未設定です。Inspector を確認してください。", this);

}

void Update()

{

float length = flag.position.x - car.position.x;

distanceText.SetText("Distance: {0:F2}m", length);

}

}メリット

- リネームや階層変更に強い

- 実行時の探索コストがゼロ

- ミスがあればエディタ時点で気づきやすい

“自身以外”のオブジェクトのコンポーネントを使う

GameDirector から car_0 の CarController や AudioSource を操作したい場合:

// 参照を持っている前提(上のパターンで取得済み)

var controller = car.GetComponent<CarController>(); // 車の制御スクリプト

var audio = car.GetComponent<AudioSource>(); // 効果音

if (controller) controller.enabled = false; // 例:一時停止

if (audio && !audio.isPlaying) audio.Play(); // 例:SE 再生右のインスペクターで car_0 に CarController / AudioSource が付いていることが分かるため、

上記の GetComponent は成立します。存在が不定なら TryGetComponent(out var comp) を。

よくある落とし穴と対策

- Findがnull

- 非アクティブ、名前違い、ロード時期のズレ。

- Awake/Start で一度だけ解決+丁寧なエラーログ。必要なら OnValidate でエディタ時チェック。

- 同名オブジェクトが複数

- 最初に見つかった1件だけが返る。

- Tag に切り替える/Inspector 参照に移行。

- 毎フレーム GetComponent

- オーバーヘッド増。

- キャッシュする。UI更新は SetText を活用。

- 非アクティブを見つけたい

- Find/FindWithTag は非アクティブ対象外。

- GetComponentInChildren(true) や、参照注入(SerializeField)に設計変更。

- プレハブ増殖・階層変更に弱い

- 名前/パス探索は壊れやすい。

- 依存を外から渡す(SerializeField or コンストラクタ相当の“注入”)思想に寄せる。

設計パターン早見表

| 目的 | 最小手数 | 将来の堅牢性 | 代表API |

|---|---|---|---|

| とりあえず動かす | ◎ | △ | GameObject.Find(“Name") |

| 本番向け・安全 | ○ | ◎ | [SerializeField] で配線 |

| 役割で特定(1体もの) | ○ | ○ | FindWithTag(“Player") |

| プレハブ内固定経路 | ○ | ○ | transform.Find(“Child/Path") |

| 型で取得(2023+) | ○ | ○ | FindFirstObjectByType<T>() |

結論から言うと、目的次第です。

- 再利用したいプレハブ(敵・UIパネル等)は、Inspector 参照を“自分と子だけ”に限定するのが原則です。内部配線(GetComponentInChildren/Parent、[RequireComponent])で完結させると、どのシーンに置いても壊れません。プレハブがシーン上の別オブジェクトを直参照すると、リネームや配置変更で壊れやすく、アドレッシングやアドティブロード時にも脆いです。

- 一方で、シーン全体を束ねる“司令塔”(GameDirector など)は、シーン内の任意オブジェクトを Inspector 参照で持ってよい層です。ここは“Composition Root(配線の起点)”なので、外部参照を集約して OK。Find を多用するより、起動時に Inspector で確定配線+Null検査が堅牢・高速です。

実務ガイド

- 再利用プレハブ

- 参照は自分/子に限定。

- 外部依存が必要なら 生成側が注入(Instantiate 後に Init() で渡す/イベントで通知)。

- 取得は GetComponent, GetComponentInChildren(true) を Awake/Start で一度だけ。

- シーン司令塔(GameDirector/UIManager など)

- 任意オブジェクトを [SerializeField] でドラッグ配線し、Awake で Null チェック。

- 将来の同名衝突に備えて Tag や 型検索(FindFirstObjectByType)をフォールバックに用意可。

- Update で GetComponent を繰り返さず キャッシュする。

- 避けたいこと

- クロスシーン直参照(シーンを分けて読み替える構成で壊れやすい)

- プレハブ → シーンオブジェクトへの直参照

- 毎フレームの Find / GetComponent

サンプル(司令塔は外部参照OK、キャッシュ必須)

public class GameDirector : MonoBehaviour

{

[SerializeField] Transform car;

[SerializeField] Transform flag;

[SerializeField] TMP_Text distanceText;

void Awake()

{

if (!car || !flag || !distanceText)

Debug.LogError("配線不足", this);

}

void Update()

{

float len = flag.position.x - car.position.x;

distanceText.SetText("Distance: {0:F2}m", len);

}

}まとめ

- プレハブ=内側完結(自分/子)、司令塔=外部配線OKという“責務分離”がベストプラクティス。

- 迷ったら「その参照は再利用性とロード順に強いか?」で判断すると破綻しません。

チェックリスト(配布前に)

- Find は 初期化で1回だけ

- 可能な限り Inspector 参照に置き換え

- GetComponent は キャッシュ済み

- 参照未設定時に わかりやすいエラーログ

- UI 文字列は SetText で更新

- 今後のリネーム・増殖・非アクティブ化に耐える

まとめ

- GameObject.Find は便利だが脆い:初期化1回に限定し、最終的には Inspector 参照へ。

- GetComponent は“自分(または参照先)に付いた機能を取る”手段:キャッシュして使う。

- キャプチャの2つのインスペクター(GameDirector と car_0)のように、「どのオブジェクトにどのコンポーネントが付いているか」を把握し、参照を安全に解決するのが堅牢なプロジェクトの近道です。

参考

用語としてのアウトレット接続

Unity では「アウトレット接続」という言い方は一般的ではありません。

(それは主に iOS/Swift の Interface Builder の用語です:IBOutlet/IBAction)

Unity での呼び方は次あたりが通りがよいです。

- Inspector 参照 / Inspector での割り当て

- [SerializeField] 参照のアサイン(ドラッグ&ドロップで配線)

- (口語)配線=「参照をドラッグしてつなぐ」の意

例:

public class GameDirector : MonoBehaviour

{

[SerializeField] Transform car; // Inspectorでドラッグして割り当て

[SerializeField] Transform flag;

[SerializeField] TMPro.TMP_Text distanceText;

}ボタンの onClick に関数をつなぐ場合は「イベントの割り当て/バインド」と表現すると伝わりやすいです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません