Unity標準 ObjectPool の使い方と自作との違い

〜2021以降の開発で「Instantiate地獄」を脱する〜

はじめに

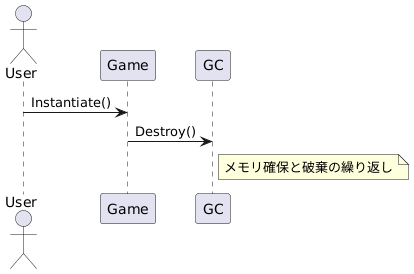

Unity開発でよくある問題のひとつが、次のようなパフォーマンス低下です。

敵・弾・エフェクトなどを Instantiate() / Destroy() で毎回生成していると、GC(ガベージコレクション)によるフレーム落ちが発生する。

こうした「生成・破棄の繰り返し」を防ぐために使われるのが、Object Pool(オブジェクトプール)パターンです。

Unity 2021以降では、UnityEngine.Pool 名前空間に 標準の ObjectPool<T> クラス が追加され、これまで自作していたプール処理を安全かつ簡潔に書けるようになりました。

1. Object Poolとは

Object Poolとは、使い終わったオブジェクトを破棄せずに再利用する仕組みです。

従来の実装(自作Queue方式)

readonly Queue<GameObject> pool = new();

public GameObject Get()

{

if (pool.Count > 0)

{

var obj = pool.Dequeue();

obj.SetActive(true);

return obj;

}

return Instantiate(prefab);

}

public void Release(GameObject obj)

{

obj.SetActive(false);

pool.Enqueue(obj);

}シンプルですが、生成数・破棄タイミング・上限制御などをすべて自分で管理する必要がありました。

2. Unity標準 ObjectPool<T> の登場

Unity 2021.1 以降では、using UnityEngine.Pool; に含まれる ObjectPool<T> が正式実装されました。

これにより、同様の処理を数行で安全に書けます。

基本構文

using UnityEngine;

using UnityEngine.Pool;

public class BulletShooter : MonoBehaviour

{

[SerializeField] GameObject bulletPrefab;

ObjectPool<GameObject> pool;

void Awake()

{

pool = new ObjectPool<GameObject>(

createFunc: () => Instantiate(bulletPrefab),

actionOnGet: b => b.SetActive(true),

actionOnRelease: b => b.SetActive(false),

actionOnDestroy: b => Destroy(b),

collectionCheck: false, // 重複チェック(高速化のためfalse)

defaultCapacity: 10, // 初期確保数

maxSize: 50 // 最大保持数

);

}

void Update()

{

if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))

{

var bullet = pool.Get();

bullet.transform.position = transform.position;

// 一定時間でプールに戻す

StartCoroutine(ReleaseAfterTime(bullet, 1.5f));

}

}

IEnumerator ReleaseAfterTime(GameObject bullet, float time)

{

yield return new WaitForSeconds(time);

pool.Release(bullet);

}

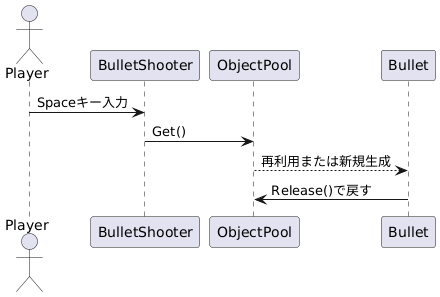

}動作イメージ

3. 各パラメータの意味

| 引数 | 内容 |

|---|---|

| createFunc | 新しい要素を作成する処理 |

| actionOnGet | プールから取り出したときに実行する処理 |

| actionOnRelease | プールに戻すときの処理 |

| actionOnDestroy | プール容量を超えたときの破棄処理 |

| collectionCheck | 重複登録チェック(デバッグ向け) |

| defaultCapacity | 初期確保数 |

| maxSize | 保持できる最大数 |

4. 自作との違い・メリット比較

| 項目 | 自作プール | Unity標準 ObjectPool<T> |

|---|---|---|

| 実装量 | 多い(Queue管理が必要) | 少ない(数行で完結) |

| 型対応 | GameObject限定が多い | どんな型でも使える(ジェネリック) |

| メモリ管理 | 手動 | 自動(上限超過時に破棄) |

| デバッグ | 独自で実装 | 内部統計・安全チェック付き |

| 速度 | 高速(単純構造) | わずかに低下するが安定性あり |

5. さらに軽量な LinkedPool<T>

LinkedPool<T> は同じ名前空間にある軽量プールです。

内部的に連結リストを使用しており、GC発生をより抑えたい場合に有効です。

using UnityEngine.Pool;

LinkedPool<GameObject> linkedPool = new LinkedPool<GameObject>(

createFunc: () => Instantiate(prefab),

actionOnRelease: b => b.SetActive(false)

);特徴:

- より低コスト(GC削減)

- Destroy処理やmaxSize制限なし(明示的に管理)

6. 実践的な使い分け

| 用途 | 推奨パターン | 理由 |

|---|---|---|

| 弾丸・敵・エフェクト | ObjectPool<GameObject> | 上限数制御と安全性を両立 |

| 短命UI(ポップアップ等) | LinkedPool<GameObject> | 軽量で高速 |

| システム系(C#オブジェクト) | ObjectPool<T> | 型に依存しない汎用性 |

7. Tips:Unity 6での補足

Unity 6(6000.x系)では、このAPIがさらに安定化しており、collectionCheck 無効時でも安全な動作が保証されています。

ゲームループ内で頻繁に生成されるオブジェクトに対しても、GC発生をほぼゼロに抑えられます。

まとめ

| 比較項目 | 自作プール | Unity標準 ObjectPool<T> |

|---|---|---|

| 実装コスト | 高い | 低い |

| 安定性 | 中 | 高 |

| 柔軟性 | 中 | 高 |

| 対象 | GameObject中心 | 任意の型(構造体もOK) |

おわりに

Unity標準の ObjectPool<T> は、自作よりも安全で柔軟、そして長期的な保守に優れた選択肢です。

特にチーム開発や講義教材では、再利用と拡張性を重視した構成を意識することで、実装の質も学びの深さも大きく向上します。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません