トランプで学ぶ!オブジェクト指向プログラミング入門(C#サンプル付き)

はじめに

オブジェクト指向(OOP)は、プログラミングの重要な考え方ですが、初心者には「抽象的でよくわからない」と感じられがちです。

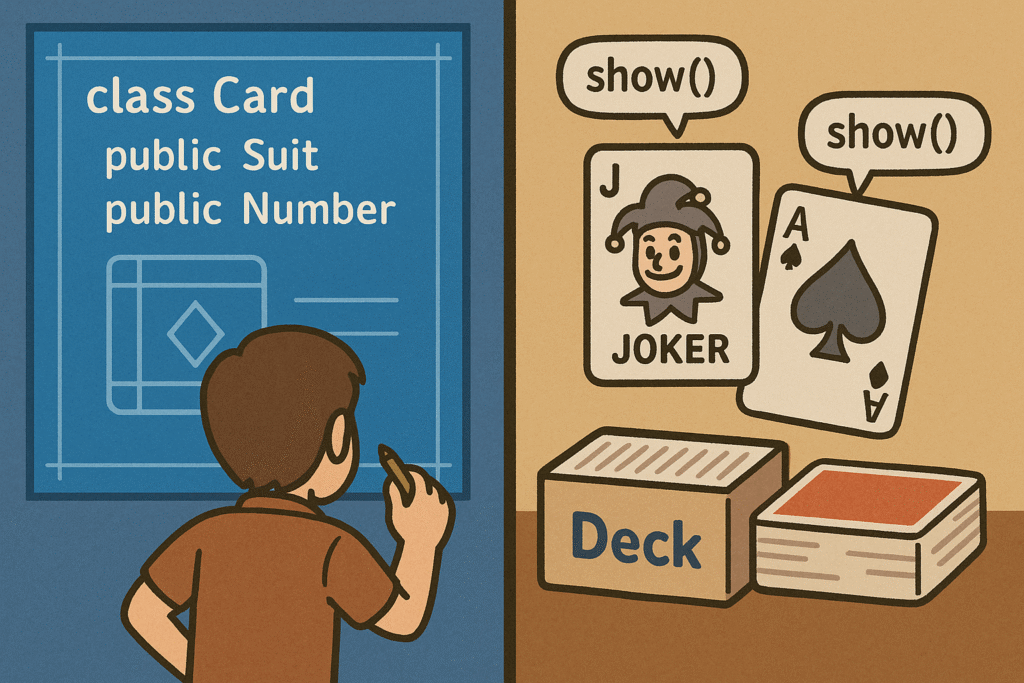

そこで本記事では、誰もが知っている「トランプ」を題材にして、クラス・インスタンス・継承・ポリモーフィズムなどのOOPの概念を、実際にコードを動かしながら理解していきます。

🧠 この記事で学べること

- クラスとインスタンスの関係(設計図と実物)

- 継承の考え方(ジョーカーは特殊なカード)

- ポリモーフィズム(共通型で異なる振る舞い)

- 実践的なOOP設計(Deckクラスや表示処理)

- 応用:FaceCardやAceCardの実装、クラス分離

プロジェクト名 DeckBuilder

1. クラス:カードという設計図

class Card

{

public string Suit { get; set; } // ♠, ♥, ♦, ♣

public int Number { get; set; } // 1〜13

public virtual void Show()

{

Console.WriteLine($"{Suit} の {Number}");

}

}- Card は「トランプの1枚」の設計図

- まだこの時点では実物は存在しない

2. 実物を作る:インスタンス生成

Card card1 = new Card { Suit = "♠", Number = 1 };

Card card2 = new Card { Suit = "♦", Number = 13 };- card1 や card2 はクラスから作られた実体(インスタンス)

- 52枚生成すれば、トランプ1組が完成

3. ジョーカーの追加:継承の活用

class Joker : Card

{

public bool IsBlack { get; set; }

public override void Show()

{

string color = IsBlack ? "黒" : "赤";

Console.WriteLine($"{color}ジョーカー");

}

}- Joker は Card を継承し、独自プロパティと動作を追加

- 共通点を活かしつつ、特殊な振る舞いも実装できる

4. 全体のデッキを作る(Listで管理)

List<Card> deck = new List<Card>();

string[] suits = { "♠", "♥", "♦", "♣" };

// 通常カード52枚

foreach (var suit in suits)

{

for (int i = 1; i <= 13; i++)

deck.Add(new Card { Suit = suit, Number = i });

}

// ジョーカー2枚

deck.Add(new Joker { IsBlack = true });

deck.Add(new Joker { IsBlack = false });5. ポリモーフィズム:共通の型でまとめて処理

foreach (var card in deck)

{

card.Show(); // JokerでもCardでもOK

}- Card 型でまとめられているのに、実際には中身に応じて Show() の動作が切り替わる

- これがポリモーフィズム(多態性)

6. Deckクラスで役割分離(SRP)

class Deck

{

private List<Card> cards = new List<Card>();

public Deck()

{

string[] suits = { "♠", "♥", "♦", "♣" };

foreach (var suit in suits)

{

for (int i = 1; i <= 13; i++)

cards.Add(new Card { Suit = suit, Number = i });

}

cards.Add(new Joker { IsBlack = true });

cards.Add(new Joker { IsBlack = false });

}

public void Shuffle()

{

var rnd = new Random();

cards = cards.OrderBy(c => rnd.Next()).ToList();

}

public Card Draw()

{

if (cards.Count == 0) return null;

var top = cards[0];

cards.RemoveAt(0);

return top;

}

public int Count => cards.Count;

}OrderBy(c => Guid.NewGuid()) のラムダ式 c => Guid.NewGuid() は、要素 c を受け取るものの 無視 して毎回新しい GUID を生成し、それをソートキーとして返す関数です。

以下のような流れでシャッフル(ランダム並べ替え)が実現されます。

- キーの生成

- OrderBy は内部でシーケンスの各要素にキーを1回ずつ計算します。

- ここでは要素ごとに Guid.NewGuid() が呼ばれ、128ビットのほぼ一意な値(GUID)が生成される。

- ソート処理

- 生成された GUID を「昇順」で比較し、要素を並べ替える。

- GUID はランダム性が高いため、結果として元の順序とは関係のないランダムな並び順となる。

- 結果の確定

- ToList() を呼び出すと、並べ替え後のシーケンスが List<T> にコピーされ、シャッフル済みのリストが得られる。

var shuffled = cards

.OrderBy(c => Guid.NewGuid()) // 各要素にランダムな GUID を割り当ててソート

.ToList(); // 結果をリスト化ポイント

- GUID の一意性

- Guid.NewGuid() はほぼ重複しない値を生成するため、キーの衝突(重複)が極めて起こりにくい。

- 実装の簡潔さ

- 他のシャッフル実装(Fisher–Yates など)と比べてコードがシンプル。

- コスト

- GUID の生成コスト + ソート処理(O(n log n))がかかるため、大量要素ではやや重い。

まとめ

c => Guid.NewGuid() をキーセレクタに渡すことで、各要素にユニークかつランダムなキーを割り当て、そのキーでソートする――つまり 簡易的にシャッフル するトリックとしてよく使われます。

パフォーマンス重視なら Fisher–Yates アルゴリズム(O(n))も検討してみてください。

ランダムソート(シャッフル)とは、リストなどの要素を“ランダムな順序”に並べ替える操作です。LINQ の OrderBy を活用した方法から、古典的な Fisher–Yates アルゴリズムまで、代表的な手法をまとめて解説します。

1. LINQ+乱数キーでのシャッフル

1.1 rnd.Next() をキーに使う

var rnd = new Random();

cards = cards

.OrderBy(c => rnd.Next()) // 各要素ごとに乱数をキーとして生成

.ToList();- 仕組み

- 要素ごとに rnd.Next() を呼び出し、その返り値(0 以上の乱数)をソートキーにする

- ソート処理(O(n log n))によって並べ替え

- メリット/デメリット

- 簡潔に書ける

- 乱数キーが重複する可能性がある(とはいえ偏りは小さい)

- 大量要素だとソートコストが高い

1.2 Guid.NewGuid() をキーに使う

cards = cards

.OrderBy(c => Guid.NewGuid()) // 毎回新規 GUID を生成してキーにする

.ToList();- 仕組み

- ラムダ式 c => Guid.NewGuid() は要素 c を無視して「一意な GUID」を毎回返す

- GUID はほぼ重複しないため、キー衝突がほぼ起きず強力にシャッフル

- メリット/デメリット

- コードが最もシンプル

- GUID 生成コスト+ソートコスト(O(n log n))がかかる

- 小〜中規模のリストであれば実用的

2. インデックス列をシャッフルして再構築

var rnd = new Random();

var indices = Enumerable.Range(0, cards.Count)

.OrderBy(_ => rnd.Next()) // 重複なしのインデックスをソート

.ToArray();

cards = indices

.Select(i => cards[i]) // シャッフル済みインデックス順に要素を取り出し

.ToList();- 仕組み

- 0,1,2… といったユニークなインデックス列を生成

- その列をランダムキーでソート → 重複のないシャッフル

- 元リストをインデックス指定で再配置

- メモリ:中間のインデックス配列が必要

- コスト:O(n log n)

3. Fisher–Yates(Knuth)アルゴリズム

var rnd = new Random();

for (int i = cards.Count - 1; i > 0; i--)

{

int j = rnd.Next(i + 1); // 0 ~ i の範囲でランダム

var tmp = cards[i];

cards[i] = cards[j];

cards[j] = tmp;

}- 仕組み

- リストの末尾から順に、ランダムに選んだ前方の要素と交換していく

- 特徴

- 計算量 O(n):一度の走査で完了

- インプレース(追加メモリ不要)

- 均等で偏りの少ないシャッフル

4. 比較まとめ

| 方法 | 実装の簡単さ | 時間計算量 | メモリ使用量 | シャッフル品質 |

|---|---|---|---|---|

| OrderBy(rnd.Next()) | ★★★ | O(n log n) | 中 | 良 |

| OrderBy(Guid.NewGuid()) | ★★★ | O(n log n) | 中 | 非常に良い |

| インデックス列+OrderBy | ★★ | O(n log n) | 中 | 良 |

| Fisher–Yates | ★★ | O(n) | 低(インプレース) | 非常に良い |

5. 選び方のポイント

- 簡潔さ重視 → OrderBy(Guid.NewGuid())

- パフォーマンス重視 → Fisher–Yates(大量要素やリアルタイム性が必要な場合)

- メモリトレードオフ → インデックス列方式は中間配列が許容できるならあり

用途やデータ規模に応じて、上記のいずれかを使い分けてみてください。

使用例

Deck deck = new Deck();

deck.Shuffle();

for (int i = 0; i < 5; i++)

{

var card = deck.Draw();

card?.Show();

}- 責任の分離(カードとデッキは別のクラス)

- 「シャッフル」「配布」などの機能は Deck 側に集約

7. 応用:FaceCard や AceCard を派生クラスで表現

class FaceCard : Card

{

public string Face { get; set; }

public override void Show()

{

Console.WriteLine($"{Suit} の {Face}(フェイスカード)");

}

}

class AceCard : Card

{

public override void Show()

{

Console.WriteLine($"{Suit} の A(エース)");

}

}デッキ作成時に使い分ける

for (int i = 1; i <= 13; i++)

{

if (i == 1)

cards.Add(new AceCard { Suit = suit, Number = i });

else if (i >= 11)

{

string face = i switch

{

11 => "J", 12 => "Q", 13 => "K", _ => ""

};

cards.Add(new FaceCard { Suit = suit, Number = i, Face = face });

}

else

{

cards.Add(new Card { Suit = suit, Number = i });

}

}📝 まとめ

| OOP用語 | トランプの比喩 |

|---|---|

| クラス | カードの設計図(SuitとNumber) |

| インスタンス | 実際のカード1枚 |

| 継承 | Joker や FaceCard などの特殊カード |

| オーバーライド | Show() の動作をそれぞれのカードで変更 |

| ポリモーフィズム | 共通型 Card としてまとめて扱える |

| 責任分離 | Deck クラスに配布やシャッフルを分離 |

💡 おすすめの学習ステップ

- Cardクラス → Jokerクラス → List管理(OOP入門)

- Deckクラス導入 → 機能の分離(設計力の基礎)

- FaceCard・AceCard → 多態性と設計拡張

- 応用:ババ抜き、神経衰弱など簡単なカードゲームへ発展

📁 プロジェクト構成(参考)

TrumpOOP/

├── Program.cs // メイン処理

├── Card.cs // 基本カード

├── Joker.cs // 継承例

├── FaceCard.cs // 継承 + オーバーライド

├── AceCard.cs // 継承 + 表示変更

├── Deck.cs // デッキ管理

└── TrumpOOP.csproj🏁 最後に

「クラスって何のためにあるの?」

「継承って本当に必要?」

そんな疑問を持つ人にこそ、「トランプをプログラムで再現してみる」ことは、OOPの本質を“自分の手”で感じる絶好のチャンスです。

カード1枚から、システム全体の構成へ。

シンプルな世界に、オブジェクト指向のすべてが詰まっています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません