自動操縦と生成AI:パイロットに学ぶプログラマーの未来

- 1. はじめに

- 2. 自動操縦の現実:90%以上が自動運航

- 3. 航空業界での役割の変化

- 4. プログラマーと生成AIの関係

- 5. 基礎は不要ではなく「必要条件」

- 6. 未来のプログラマー像

- 7. まとめ

- 7.1. 1. 医者と医療機器

- 7.2. 2. 車のドライバーと自動運転

- 7.3. 3. シェフと自動調理器

- 7.4. 4. 建築士とCADソフト

- 7.5. 5. 音楽家とDAW(音楽制作ソフト)

- 7.6. まとめ

- 7.7. 1. 一般向けメディアやニュースサイト

- 7.8. 2. 経営者やビジネス系インフルエンサー

- 7.9. 3. AIツールの推進者・ベンダー

- 7.10. 4. プログラミングを学び始めた初学者

- 7.11. 5. 一部の学術系やシンクタンクの調査

- 7.12. まとめ

- 7.13. 1. 「単純作業としてのプログラマー」は減る

- 7.14. 2. 「設計・判断・対話できるプログラマー」はむしろ増す

- 7.15. 3. 「基礎力がある人」だけがAIを使いこなせる

- 7.16. 4. 学習段階の人

- 7.17. 結論

はじめに

最近、「プログラムはもう生成AIが書いてくれるから、基礎を勉強しても意味がない」と考える人が増えています。確かに、生成AIは短時間でコードを出力し、開発の効率を大きく向上させています。

しかし本当に「プログラマーは不要」になるのでしょうか?ここでは、航空機のパイロットと自動操縦を例にして考えてみます。

自動操縦の現実:90%以上が自動運航

現代の航空機は、長距離フライトの大部分を自動操縦で飛行しています。特に海外便では、飛行時間の90%以上がオートパイロットによって制御されていると言われます。

それでもパイロットは不要になっていません。なぜでしょうか?

- 離陸・着陸はリスクが高く、緻密な判断を伴うためパイロットが操作する

- 緊急時はオートパイロットに任せきりでは対応できない

つまり、自動化が進んでも人間の技量が不可欠な場面が存在するのです。

自動離陸(Autotakeoff)

エアバスA350など最新の一部機体では「自動離陸」機能が実装されています。

ただし、気象条件や機体重量など変数が多く、安全性の観点から実運用では多くの航空会社が手動で行うのが一般的です。

自動着陸(Autoland)

ILS(計器着陸システム)に対応した空港では、自動着陸が広く利用されています。特に濃霧など視界不良時には不可欠です。

ただし通常の気象条件では、技能維持や柔軟な対応のため手動着陸が主流です。

プログラマーへの示唆

「技術的には全自動で可能」でも「実際には人間の技能が求められる場面が多い」というのが現状です。

これはそのまま生成AIとプログラマーの関係に重なります。

AIがコードを最初から最後まで書けても、任せきりにしてよいわけではないのです。

航空業界での役割の変化

かつて航空機の操縦室には「機関士」という役職がありました。これは現在の高度なコンピューターが代替できるようになり、操縦士は3人から2人に減少しました。

しかし「パイロット自体が不要」になったわけではありません。むしろ、機械を正しく操作し、判断できるパイロットの重要性は増したのです。

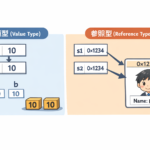

プログラマーと生成AIの関係

この構図はプログラミングにも当てはまります。

- 生成AIがコードを書く → オートパイロットのような存在

- プログラマーが設計・判断・修正する → パイロットの役割

基礎を知らずにAIに任せるのは、操縦を学んでいない人が飛行機を任されるようなものです。

トラブルや間違った出力があった時、判断できなければ大事故につながります。

基礎は不要ではなく「必要条件」

パイロットが自動操縦を安全に使えるのは、自分で操縦できる技量があるからです。

同じように、プログラマーがAIを使いこなせるのは基礎知識があるからこそです。

- 変数や配列、条件分岐といった基礎構文

- アルゴリズムの考え方

- エラー時のデバッグ力

これらを理解しているからこそ、AIが出力したコードを正しく評価し、修正し、活用できます。

未来のプログラマー像

将来「単純にコードを打つだけの人」は確かに減っていきます。

しかし、AIを操縦するパイロット型のプログラマーはむしろ価値を高めます。

- 要件を理解してAIに正しく指示できる人

- 生成されたコードの正否を判断できる人

- 緊急時に自力で修正できる人

このような人材は今後ますます求められるでしょう。

まとめ

- 自動化は「不要化」ではなく「役割の変化」をもたらす

- 離陸・着陸も技術的には自動化可能だが、人間の技能が依然として重要

- パイロットもプログラマーも、基礎技術があるから自動化を安全に活用できる

- 数は減っても専門性は高まり、価値はむしろ上昇する

つまり、「AIがあるから勉強しなくていい」のではなく、AIがあるからこそ基礎を学び、使いこなせる人になることが大切なのです。

1. 医者と医療機器

- 現状:MRIやCTは高度な診断を自動で行えるが、最終判断は医者。

- 例え:「機械が画像を出してくれるからといって、医学を学んでいない人が診断できるわけではない。基礎知識があるからこそ、医療機器を使いこなせる」

2. 車のドライバーと自動運転

- 現状:自動運転は進化しているが、まだ完全自動は少なく、緊急時や責任はドライバー。

- 例え:「自動運転だから免許はいらない、という話にはならない。免許と運転技術があるからこそ、自動運転を安全に使える」

3. シェフと自動調理器

- 現状:最新の調理家電(自動炊飯器、ホットクックなど)は手間なく調理できる。

- 例え:「自動調理器があっても、材料や味付けを判断するのは人間。料理の基礎を知らない人は、完成品が美味しいかどうかすら判断できない」

4. 建築士とCADソフト

- 現状:CADは自動で図面を生成できるが、設計思想や安全基準は人間が理解していないと危険。

- 例え:「CADがあるから建築の勉強はいらない、ということにはならない。基礎を知らない建築士は、崩れる家しか作れない」

5. 音楽家とDAW(音楽制作ソフト)

- 現状:DAWやAI作曲ツールは自動で曲を作れるが、良し悪しを判断する耳は人間のもの。

- 例え:「AIが曲を生成しても、音楽理論や感性がなければ、どれが良い曲か選べない」

まとめ

- パイロット:自動操縦があっても免許と技能は必要

- 医者:診断機器があっても基礎医学が必要

- ドライバー:自動運転があっても免許が必要

- シェフ:自動調理があっても料理の知識が必要

- 建築士:CADがあっても建築基礎が必要

- 音楽家:AI作曲があっても音楽理論が必要

1. 一般向けメディアやニュースサイト

- ITやAIに詳しくない一般紙やニュースサイトでは、インパクトを狙って「AIで職業が消えるランキング」「プログラマーは真っ先に淘汰される」といった記事が出ることがあります。

- 背景には、生成AIがサンプルコードを簡単に出せることが「すべて置き換え可能」に誤解されやすい点があります。

2. 経営者やビジネス系インフルエンサー

- コスト削減や効率化の観点から「AIで人件費が減る」と語る人が多いです。

- 特に経営視点では「単純なコーディング作業は減る」と強調されがちで、それが「プログラマー不要」に短絡されるケースがあります。

3. AIツールの推進者・ベンダー

- 生成AIサービスを広めたい側(ベンダー、マーケティング担当)は「AIがここまでできる!」と強調するために、プログラマー不要論をあえて煽ることがあります。

- 実際には「AIで全てが完結する」というより、「AIを使える人材が価値を持つ」に落ち着くのですが、宣伝効果のために誇張されやすいです。

4. プログラミングを学び始めた初学者

- 学習の大変さに直面して「どうせAIがやってくれるなら意味がない」と感じるケースがあります。

- 実際には「基礎があるからAIを活用できる」のですが、その前提がまだ見えていない段階の人が言いやすい言葉です。

5. 一部の学術系やシンクタンクの調査

- 「将来の職業の自動化リスク」という研究で、プログラマーは対象に入ることがあります。

- ただしこれも「単純なコーディング作業」の話であって、設計・判断・応用力を持つプログラマーが不要になるという意味ではないのですが、見出しだけ切り取られて広まることがあります。

まとめ

「プログラマー不要論」を強く言っているのは、

- メディア(話題性重視)

- 経営者やインフルエンサー(効率化視点)

- AIベンダー(宣伝目的)

- 初学者(誤解・学習疲れ)が中心です。

実際の現場(企業のエンジニアや開発組織)では、むしろ 「AIを使えるプログラマーは今後もっと必要」 という見方が主流です。

1. 「単純作業としてのプログラマー」は減る

これは確かに事実だと思います。

- 仕様を深く理解せず、言われたままコードを打ち込むだけの役割

- ググって貼り付けるような「作業的プログラミング」この部分は生成AIが非常に得意なので、確実に需要は減ると思います。

2. 「設計・判断・対話できるプログラマー」はむしろ増す

ただし、AIがいくら進歩しても、

- ビジネスの要件を正しく理解し言語化する

- ユーザーや顧客のニーズを踏まえて設計する

- AIの出力を評価・修正するといった部分は人間に残ります。むしろAIが生み出すコード量が増えるほど、判断・取捨選択できる人材の重要性が上がるはずです。

3. 「基礎力がある人」だけがAIを使いこなせる

AIは答えを出してくれますが、

- それが正しいかどうか

- セキュリティやパフォーマンス上の問題がないか

- 長期的に保守できる設計かを判断できなければ危険です。これは飛行機の自動操縦や医療機器と同じで、基礎を知っている人だけが安心してAIを使えると考えています。

4. 学習段階の人

学習者には「プログラマーが不要になるか/ならないか」という白黒の議論ではなく、

- どの部分がAIに置き換わるのか

- どの部分は人間に残るのか

- その中で自分はどんな力をつけるべきかを整理して示すのが大事だと思います。

結論

「プログラマーは不要になる」というのは誤解です。

正しくは「単純コーディングはAIに任せられるようになるが、そのAIを活用できるプログラマーの価値はむしろ上がる」だと考えます。

まとめるると、

- 減る仕事(単純コーディング)

- 残る仕事(設計・判断・レビュー)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません