ITエンジニアに求められる「自走力」と生成AIの活用

はじめに

ITエンジニアにとって大切なのは「自走力」=自分で課題を発見し、解決のために走り続ける力です。

ただし最近は、生成AI(ChatGPTなど)が学習や開発の現場に加わりました。

「AIを使うのはズル?」「どこまで頼っていいの?」――学生からもよく聞かれる疑問です。

この教材では、学習段階ごとに生成AIの使い方を整理し、AIを味方にしながら自走力を育てる方法を解説します。

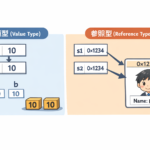

1. 基礎学習期(変数・条件式・配列まで)

- この時期の目的コードを“自分の手”で書き、実行して、エラーを解決する経験を積むこと。

- 生成AIの使い方

- 解説を日本語で分かりやすくしてもらう

- 用語の意味を調べるときの補助

- ただし、コードをそのままコピペしない

- 理由まだ基礎を体に覚えさせる段階なので、AIに答えをもらうと理解が追いつきません。→ 「自分で考える→エラーで悩む→調べて直す」この繰り返しこそが財産です。

2. 応用学習期(クラス設計〜小さなアプリ開発)

- この時期の目的自分で調べ、試行錯誤しながら動くアプリを形にできるようになること。

- 生成AIの使い方

- エラーメッセージを整理してもらう

- 調べ方のヒント(検索キーワード)を提案してもらう

- 書いたコードを「なぜこう動くのか」説明してもらう

- 理由AIは「答えを与える先生」ではなく、「調査を助ける先輩」くらいの距離感で使うと効果的です。自分で仮説を立てて検証した後にAIを活用すると、理解が一気に深まります。

3. 実務準備期(チーム開発・ポートフォリオ制作)

- この時期の目的実際の現場を想定して「設計→実装→レビュー→改善」を一人でもチームでも回せる力をつけること。

- 生成AIの使い方

- 設計ドキュメントの初稿づくり

- テストコードやサンプル実装の雛形作成

- 英語ドキュメントの要約や翻訳

- 新しい技術の概要を調査

- 理由AIを**相棒(ペアプログラマー)**として使う段階。ただし「AIが言っていたから」ではなく、必ず自分で検証し、根拠を確認する姿勢が重要です。

まとめ

- 基礎期:AIはなるべく使わず、自分の頭と手で理解を積み上げる

- 応用期:調査・解説補助として活用する

- 実務期:相棒として統合。ただし検証と批判的視点を忘れない

生成AIは「自走力を奪う存在」ではなく、自走力を育てるための加速装置です。

大切なのは、学習段階に応じて使い方を変えること。

自走力を持ったエンジニアは、AIを正しく使うことでさらに強くなれる。

訪問数 51 回, 今日の訪問数 1回

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません