自作アプリに生成AIを頼りすぎる危険性と正しい活用法

目次

1) 学習段階ごとの「AI使用度メーター」

学習段階に応じて、AIをどれくらい使うかの目安。

基礎期(文法~配列) [■□□□□□□□□□] 10%:用語説明・ヒントのみ

応用期(設計~小規模) [■■■□□□□□□□□] 30%:調査補助・改善提案

実務期(チーム/作品) [■■■■■□□□□□□] 50%:設計初稿/雛形/翻訳(要検証)2) 「危険ゾーン vs 健全ゾーン」対比表(印刷推奨)

| 観点 | 危険ゾーン(避ける) | 健全ゾーン(推奨) |

|---|---|---|

| 実装 | 主要機能を丸投げ生成 | 自作→AIにリファクタ提案を依頼 |

| 理解 | コピペで動けばOK | 「なぜ動くか」を自分の言葉で説明 |

| 検証 | 未検証のまま採用 | 単体テスト/ログで必ず検証 |

| 設計 | 仕様をAIに作らせる | 自分で骨格→AIに代替案/論点出し |

| 記録 | 生成履歴なし | 「AIへの指示/返答/採否理由」を残す |

| 倫理 | 出典不明/丸パク | ライセンス確認/出典明記/改変の記録 |

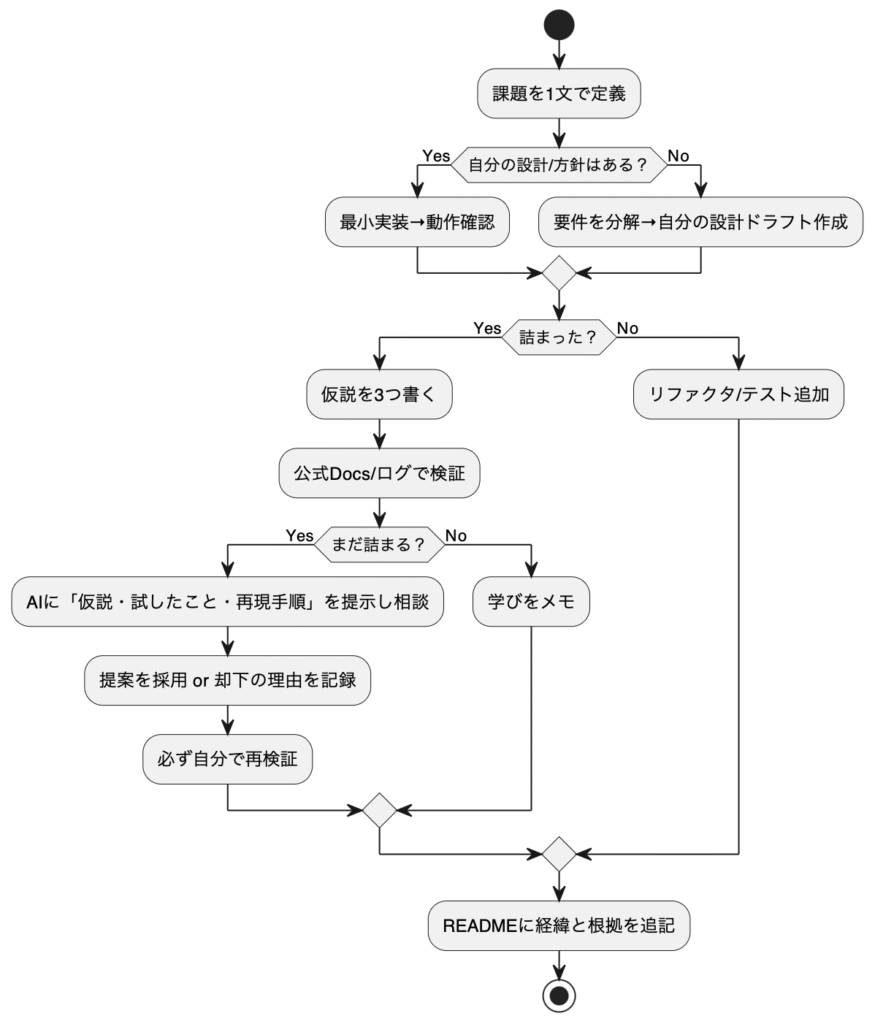

3) 相談フロー(AIは“補助輪”)

4) 「AI利用申告テンプレ」(ポートフォリオ提出用)

提出時に必ず同梱。信用と再現性が上がります。

# AI利用申告(サンプル)

- 役割:設計レビュー、改善提案、エラーログ要約

- 指示例(プロンプト要約):

「Player移動の責務分離の観点で改善提案を」

- 反映内容:

- Input層とDomain層を分離(PR #12)

- Update内ロジックの早期return化(PR #14)

- 採否理由:

- 提案A:可読性向上→採用

- 提案B:GC増大の懸念→不採用

- 検証:

- 単体テスト△件、PlayModeテスト△件

- FPS/アロケーション計測の結果良好5) 「自走力チェックリスト」(毎週の自己点検用)

- 目的を1文で言語化した

- タスクを30–90分粒度に分割した

- 公式Docsとログを先に確認した

- 最小再現(MRE)を作った/更新した

- AIに丸投げせず、仮説→検証→記録を回した

- 採用/不採用の判断理由を残した

- README/設計メモを更新した

- 自分の言葉で説明(5分トーク)できる

6) 演習課題(授業で使える)

課題A:Input層の責務切り出し

- 要件:Updateから入力判定を分離し、インターフェース経由で攻撃を発火

- 制約:AI生成コードのコピペ禁止(設計案レビューのみ可)

- 成果物:クラス図、要約メモ(採否理由)、テスト実行ログ

課題B:AI提案の検証レポート

- 手順:同じ仕様でAIに3案出させる→自分でベンチ/可読性比較

- 成果物:採用案・理由・測定表・不採用案の懸念点

7) 評価ルーブリック(AI時代版)

| 項目 | S | A | B | C |

|---|---|---|---|---|

| 目的/要件定義 | 1文で明確、テスト観点まで | 明確 | やや曖昧 | 不明確 |

| 設計 | 責務分離と依存の意図が説明可 | ほぼ説明可 | 一部曖昧 | 説明不可 |

| 実装 | 再現性が高い、テスト整備 | 動作安定 | 多少不安定 | 不安定 |

| 検証/記録 | 採否理由・ログが充実 | 必要十分 | 簡易 | ほぼ無し |

| AIの使い方 | 補助的・検証徹底 | 適切 | 依存気味 | 丸投げ |

8) 反・依存ガイド(決めごと)

- 主要機能の丸投げ生成は禁止

- 「なぜそう書いたか」を自分の言葉で説明できないコードは採用しない

- 生成コードは必ずテスト/ログで検証

- 出典・ライセンス・改変点を記録する

訪問数 31 回, 今日の訪問数 1回

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません