UnityのPrefabはWinFormsのUserControlに似ている?—実務目線の徹底比較

目次

TL;DR

- 似ている点:どちらも“再利用できる部品”を作り、画面に何度も配置・生成できる。

- 決定的な違い:

- Prefab=*GameObject 階層と各 Component の「構成+初期値」を保存したデータ(アセット)。

- UserControl=Control を継承したクラス(型)。UI とロジックをコードでカプセル化。

- 設計判断の要点:構成テンプレートは Prefab、共通ロジックはスクリプト継承、差分使い回しは Variant。

想定読者と前提

- WinForms 経験者が Unity(本記事は Unity 6.2 以降を想定)へ移行する際の理解補助。

- WinForms は .NET 4.x/.NET 8 いずれも本質は同じ前提で記述。

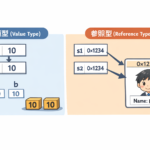

定義の再確認

- Prefab:

- Project に保存される アセット。

- GameObject 階層、アタッチ済み Component、各フィールドのシリアライズ値を丸ごとスナップショット。

- ランタイムでは Instantiate(prefab) で複製。コードは含まず、MonoBehaviour スクリプトは「アタッチされた状態」を保存。

- UserControl:

- Control を継承する クラス。

- デザイナ生成コード+手書きコードで UI とロジックを型として定義。

- ランタイムでは new MyUserControl() でインスタンス化。

ざっくり対応表

| 観点 | Unity Prefab | WinForms UserControl |

|---|---|---|

| 正体 | アセット(データ) | クラス(型) |

| 中身 | GameObject 階層+Component設定 | Designer生成コード+ロジック |

| 配置 | シーンにドラッグ/Instantiate | フォームにドラッグ/new |

| 派生 | Prefab Variant(差分上書き) | クラス継承 |

| ネスト | Nested Prefab で合成 | UserControl の入れ子 |

| 変更伝播 | Prefab 修正→参照インスタンスに反映(オーバーライド保持) | 基底クラス修正→再ビルドで反映 |

| 依存注入 | Inspector の参照、Addressables など | コンストラクタ/プロパティ |

| 配布形態 | 参照アセット(ビルドに同梱) | DLL/EXE 内の型 |

典型フローの違い

Unity(Prefab 主体)

- 空の GameObject を作り、必要な Component をアタッチ。

- Prefab 化して Project に保存。

- シーンへ配置(または)スクリプトで Instantiate(prefab)。

- ふるまいは MonoBehaviour クラスに分離し再利用。

WinForms(UserControl 主体)

- public class MyUserControl : UserControl を作成。

- デザイナで UI を構築し、コードビハインドにロジック。

- フォームで new MyUserControl() して Controls.Add。

- 共通化は クラス継承やコンポジションで。

設計の勘所(実務パターン)

- ロジック継承 vs データ差分

- 共通ロジック:スクリプト継承(抽象基底クラス+派生)。

- 見た目・初期値のバリエーション:Prefab Variant(差分適用)。

- 構成の再利用

- Nested Prefab(小さな部品を合成)で重複を削減し、保守性を上げる。

- 依存の渡し方

- Unity:[SerializeField] で Inspector から参照を注入、または Addressables.LoadAssetAsync。

- WinForms:コンストラクタ引数やプロパティで渡す。

- データとロジックの分離

- 共有データは ScriptableObject に逃がすと Prefab の肥大化を防げる。

ミニ実装サンプル

Unity:Prefab を生成して振る舞いを実行

// EnemyAI.cs

public class EnemyAI : MonoBehaviour

{

[SerializeField] float speed = 3f;

public void Run() => enabled = true;

void Update()

{

transform.Translate(Vector3.forward * speed * Time.deltaTime);

}

}

// Spawner.cs

public class Spawner : MonoBehaviour

{

[SerializeField] GameObject enemyPrefab; // Inspector で割り当て

void Start()

{

var go = Instantiate(enemyPrefab, Vector3.zero, Quaternion.identity);

var ai = go.GetComponent<EnemyAI>();

ai.Run();

}

}WinForms:UserControl を配置

// MyPanel.cs

public class MyPanel : UserControl

{

public MyPanel()

{

var button = new Button { Text = "Run", Dock = DockStyle.Top };

button.Click += (_, __) => MessageBox.Show("Running");

Controls.Add(button);

}

}

// MainForm.cs

public partial class MainForm : Form

{

public MainForm()

{

InitializeComponent();

var panel = new MyPanel { Dock = DockStyle.Fill };

Controls.Add(panel);

}

}よくある落とし穴(Unity 側)

- 「Prefab にコードが入っている」と誤解→ Prefab は“スクリプトをアタッチ済みの状態”を保存しているだけ。コード自体は .cs ファイル。

- Prefab Variant を“ロジック継承”として使う→ Variant はデータ差分。共通ロジックはスクリプト継承で。

- 参照の循環・巨大化→ Nested 分割+ScriptableObject で依存を整理。

- オーバーライド地獄→ どこで値を変えるか(Prefab 本体/Variant/インスタンス)をチームでルール化。命名規約と変更責任の明確化が重要。

チーム開発 Tips(Prefab 運用)

- 衝突(コンフリクト)を減らす:

- 大きな Prefab を小さな Nested に分割。

- “誰が何を触るか”を約束(UI/ロジック/外観の担当を分ける)。

- レビュー観点:

- 「Prefab 本体」「Variant」「シーン内インスタンス」のどこで値が変わっているか。

- 変更理由(再利用のためか、単発対応か)を PR に明記。

- テスト:

- PlayMode テストで Instantiate→必須コンポーネントの存在/初期値を検証。

- Addressables を使う場合はロード可否も含めた疎通テストを用意。

判断早見表(どちらを使う?)

| 目的 | 推奨 |

|---|---|

| 見た目や初期状態のテンプレートを量産 | Prefab(+Variant/Nested) |

| 共通ロジックを継承でまとめたい | スクリプト継承(抽象基底+派生) |

| 同一ロジックで外観だけ変えたい | Prefab Variant+同一スクリプト |

| 共有データを安全に持たせたい | ScriptableObject |

| 動的ロードでメモリ最適化したい | Addressables |

付録:FAQ(WinForms 脳でつまずきがちな点)

Q. UserControl のようにコンストラクタで依存を渡したい

A. Unity では new せず Instantiate が基本。依存は SerializeField、Factory メソッド、DI コンテナ(Zenject 等)で注入。

Q. 親から子の UI を直接いじりたい

A. 参照の直線化は保守コストが上がる。イベント/メッセージで疎結合に。UI は Prefab 分割+公開 API で制御。

Q. “派生 UserControl”のノリで Variant を増やしたら混乱

A. Variant はデータ差分。ロジックの共通化はスクリプト継承/コンポジションで整理し、Variant は“見た目・初期値の違い”に限定。

まとめ

- 使い心地は似ていても本質は別物:Prefab=データ、UserControl=クラス。

- 設計は 「ロジック(スクリプト)」「構成テンプレート(Prefab)」「共有データ(ScriptableObject)」 を分離して考える。

- チーム運用では Nested/Variant の方針、オーバーライド規約、レビュー観点 を明文化すると破綻しにくい。

訪問数 26 回, 今日の訪問数 1回

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません